Manu Dibango ou le baladin du monde africain...

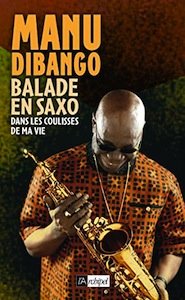

Le groove est triste, ce soir. Manu Dibango, le plus joyeux de ses prophètes, le baladin du monde africain, le saxophoniste qui ne jurait que par Harlem et par Sidney Bechet, a été emporté par le coronavirus à l'âge de 86 ans. À l'automne 2013, il avait publié ses mémoires et c'était passionnant. Pour la première fois, on devinait ce qui se cachait derrière ce rire aussi éclatant que légendaire. Voici ce qui avait été bloggé à l'époque:

La mémoire est forcément mélancolique, ou alors elle est vide et c'est le triomphe de l'arrogance. A quelques semaines de ses quatre fois 20 ans, Manu Dibango n'est pas du genre à escamoter doutes et regrets comme s'en targuait récemment, dans une pseudo-autobiographie, un médiatique batteur en mal de battements (de coeur)... Les doutes et les regrets, faut-il le redire, sont le sel de l'âme. Manu Dibango donne l'exemple dans cette Balade en saxo dont son rire éclatant, pour une fois, n'est pas le motif majeur.

La plume, ici, se veut plutôt intime et méditative. Elle tente notamment d'expliquer par quel obscur sortilège, au-delà d'un succès planétaire (Soul Makossa) qui ne résume pas l'étendue de son art, le pape de l'afro-jazz n'a jamais été reconnu à sa juste valeur chez lui, en Afrique, et pourquoi la France l'a d'avantage considéré, pendant longtemps, comme un Africain plus que comme un musicien. Dans son Cameroun natal mais aussi dans la chaleur moite des nuits congolaises où il twistait innocemment, puis du côté d'Abidjan et de son ivoirité de plus en plus sélective, Manu Dibango va ainsi payer cher son parcours d'étudiant parti tôt au pays des Blancs : "On me faisait comprendre très clairement, écrit-il, que je mangeais le pain des nationaux. Au Cameroun, c'était pire. Je n'étais pas de la bonne tribu ou alors je n'étais plus assez Camerounais pour avoir ma place. Et, partout, je n'étais pas assez blanc pour être respecté"...

Misère du Panafricanisme dans la foulée des Indépendances ou alors méchant retour de manivelle pour celui qui avait reçu de son père un harmonica et non pas un tam-tam ou une kora ? Même frustration sur le sol français. Saxo au poing, le baladin du monde africain est d'abord perçu à Paris comme le bon petit gars de Douala. "Dans ce pays où l’on prétend combattre le communautarisme, les gens sont fourrés dans des cages ethniques", constate-t-il amèrement... Il en est pourtant croque à pleurer, Manu Dibango, de la France ! Lui qui a d'abord su réconcilier le jazz et les musiques africaines, il n'arrête pas, au fil des pages, de citer Brel, Brassens, Marcel Pagnol et même Joe Dassin dont il reprend, dans son nouvel album, L'été Indien avec autant de saveur que le Night in Tunisiade Dizzy Gillespie.

Il y aura eu Harlem, heureusement... A la rencontre, entre autres, de Cedar Walton etTony Williams, le voilà qui oublie son rêve fracassé d'une Afrique "multiple et verticale", selon le mot d'Aimé Césaire, pour se tourner vers l'avenir. Harlem ou la preuve que le panafricanisme aurait d'abord dû être culturel. Harlem ou "l'Afrique gagnante" et mutante, celle de ces Noirs qui, comme l'écrivait Chester Himes, préfèrent entrer dans le rêve américain plutôt que de le conspuer. Sur la scène mythique de l'Appolo, Manu Dibangoexulte : "Cette Amérique-là me saute à la gorge, me serre le cou, me tord les boyaux (...), me vide de toutes mes peurs de ne pas être assez Africain"...

Dernières pages... "Une voix s’élève dans le lointain. C’est Satchmo qui doit lui aussi penser à bien des choses dans ce duo avec Ella Fitzgerald"... La voix de Manu Dibango, quant à elle, s'élève de toute sa flamboyante ouverture d'esprit au-dessus des insultes racistes, du repli sur soi et des crispations identitaires qui gangrènent l'hexagone. Elle fait un bien fou, cette voix à laquelle le lecteur, en prenant bien soin d'étirer la dernière syllabe, répondra par un chaleureux et admiratif Ewesseeeee, comme le faisaient autrefois les gamins de Douala quand ils se laissaient envoûter par le conteur du village.

Manu Dibango (12 décembre 1933/24 mars 2020)