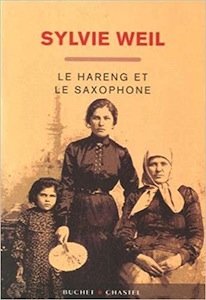

Le Hareng et le Saxophone

L'orphelin joueurs d'échecs, le grand-père très pieux qui arbitre un match de catch, la ferme au Canada... La saga des Shackman regorge, décidément, de mythes fondateurs. C'est Sylvie Weil, elle-même héritière d'une lignée légendaire (Son père, le mathématicien André Weil, sa tante, la philosophe Simone Weil...) qui en déploie la fougueuse généalogie, de l'Ukraine des pogroms à la terre promise américaine.

Fougueuse, mais aussi escarpée, la généalogie. Trous de mémoire suspects, souvenirs déformés, sans oublier cette sombre histoire de robe verte, "vilaine trace d'escargot, poisseuse et un peu sale, qui s'étire sur la toile familiale"... La Brooklyn Story ne s'achève pas forcément en "Festen" généralisé, mais on n'est pas non plus dans l'ambiance "Radio Days", en référence à cette famille juive américaine des années 40 que Woody Allen avait idéalisée dans l'un de ses plus beaux films.

Sylvie Weil s'est accordée, en réalité, la parfaite dose d'ironie et d'acidité pour évoquer les ancêtres de son époux, un Jewish Doctor qui fait la fierté de sa maman et pour lequel la romancière n'a pas hésité à traverser l'Atlantique, au début des années 80, devenant elle aussi, à sa manière, une "réfugiée". Autant pour elle que pour son mari, la voici donc ressuscitant des figures familiales aussi attachantes que déroutantes. Car il faut bien l'admettre, pour réussir et correspondre au mieux aux codes du glamour à la bannière étoilée, les Shackman ont pris quelques libertés avec leurs traditions : bacon au petit-déjeuner, ouverture du magasin le jour du Shabbat, changement de prénom et de lieu de naissance une fois larguées les amarres ukrainiennes... Cousins et cousines n'ont pas barguigné quand il a fallu s'américaniser jusqu'à plus soif tout en se débarrassant, au passage, de cet "horrible" accent de l'Est qui faisait honte aux plus jeunes... Une émancipation aussi obsessionnelle a un prix en matière de médisances (loshenhoreh en yiddish) et de rancunes tenaces, surtout lorsque certaines oeillères ont la vie dure... Les Shackman vont même jusqu'à renier le lointain cousin fils de rabbin resté à Odessa lorsque ce dernier épouse une goy qui lui a sauvé la vie pendant la guerre.

Elle raconte cela avec drôlerie et tendresse, Sylvie Weil. Elle montre également, et c'est tellement plus important, à quel point ce clan qui lui semble si extravagant carbure aussi à l'entraide, à la générosité, à la chaleur humaine... Et lorsque l'arrière-grand-père vendeur de hareng convoque ses quatre fils, au soir de sa vie, pour sonner le shofar, cette fameuse corne de bélier associée au Yom Kippour, les larmes s'incrustent dans la fantaisie de l'instant. Elles surgissent pareillement dans le dernier chapitre dédié à Sam, ce beau-père au tempo particulier, orphelin de son saxophone, un peu à part parmi les siens et qui ne cesse de répéter que c'est l'agilité des doigts et non pas la puissance du souffle qui importe dans le maniement de l'instrument. Pour une fois que la mélancolie juive échappe au son de la clarinette, on ne va pas se priver.

"Le Hareng et le Saxophone", de Sylvie Weil (Editions Buchet-Chastel) Coup de projecteur avec l'auteur, ce jeudi 24 janvier, sur TsfJazz (7h30, 12h30, 17h)